歯科助手の海野です。

今回は衛生士教育にて患者役として参加したのでお話しします。

最先端の予防歯科を謳う当院には現在12名の歯科衛生士が在籍しており、うち10名が専任衛生士として患者の定期管理を行っています。

地域住民の方々は、慢性疾患や、口内の健康管理のために診療室の歯科衛生士の基本治療を望んで来院され

疾患の進行状態に応じて、治療が必要なら一般歯科医や専門医の治療へと移行します。

歯科疾患の実に75%以上は、一度治療された歯や歯周病の再治療、再発です。私たちは質の高いメインテナンスで慢性疾患をコントロールすることが、結果的に歯を長く守る事ができ、最も患者さんの役に立つと信じています。

概ね専任衛生士一人当たり平均500人前後の患者さんを担当しており

平均月間メインテナンス患者数は1500人以上になります。20年前に開業した当初の診療機器2台で

開始した時と比べると、随分と診療スタイルが変化したのか、進化したのか分かりませんが

まだまだ多くの方々がメインテナンスを希望されていることは確かです。

当院の専任衛生士になるためには各分野の専門的スキルを身につける必要があります。

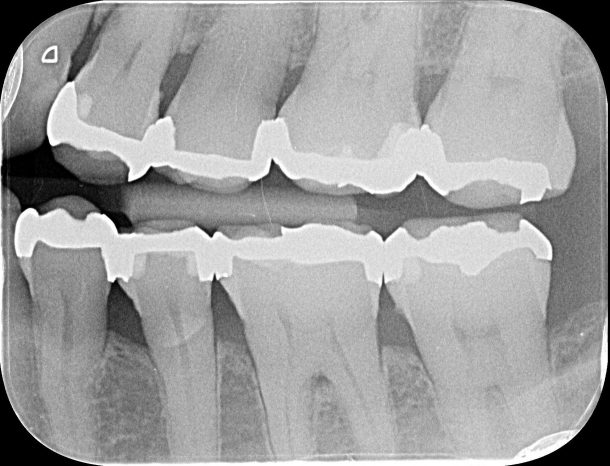

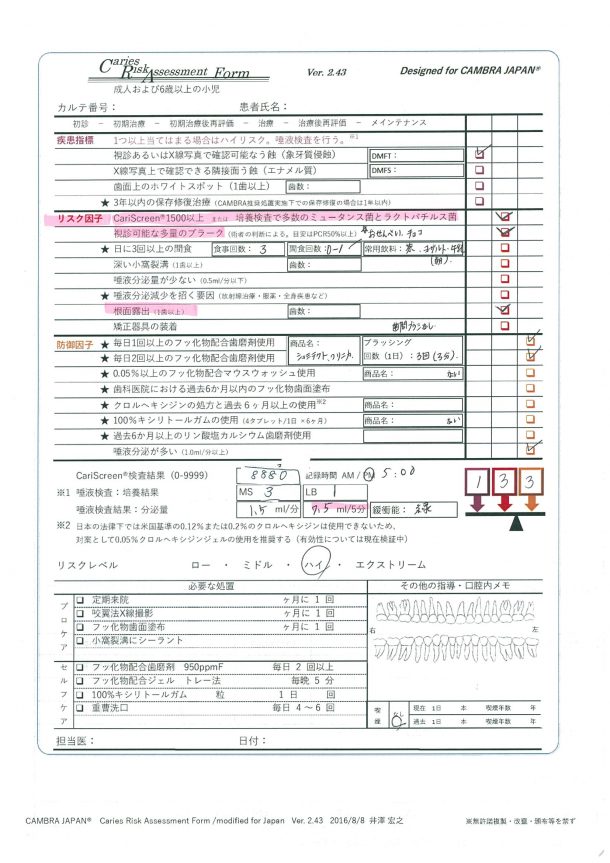

う蝕学、歯周病学、歯内療法学、修復物、補綴物の状態などの確かな診断力が要求されます。さらに心理学や認知行動療法も習得します。

年ごと、期末ごとに細かなスキル達成のためのスケジュールを組んで衛生士個人のレベルに合わせたOne on Oneの臨床教育を行っています。教育によって衛生士は確かな人材に育てられますが、時間がかかります。新卒や中途入社した衛生士それぞれが、自分の実現目標を設定をし働きながらスキルアップできるので、やりがいを持ちながら安心して働くことができると思います。OJT(on the job trinning)をとうして臨床における問題解決能力を養成していきます。患者さんに信頼されるメインテナンスを提供するのであるならば、必要不可欠な要素です。その結果メインテナンスの平均継続率は80%近くに達します。

先日は非外科的歯周治療スケーリング・口腔衛生士指導、TBIの実習でした。スタッフが患者役となり教育担当(チューター)の専任衛生士が指導を行っております。まず始めに時間を決めてひと通り衛生士の中田さんにTBIを受けました。時間内に基本的な処置をすることは、患者さんとの信頼関係構築に必須です。

現在使用している歯ブラシと歯間ブラシを使用し手鏡を使って教えてもらいます。指導役である専任衛生士の柿本さんから口腔内の見せ方や言葉の使い方、伝え方などのアドバイスをもらい、もう一度確認しながら進めていました。

1回目でよくわからなかった所や自分で上手くできなかった所がありましたが、指導後のほうが説明がわかりやすく私自身もコツを教えてもらい実感することができました。

様々な患者さんがいる中で、その患者さんに合った話し方や伝え方があるということや、実際やってもらうときのコツがわかり患者役で受けている私からもとても勉強になります。

経験豊富な衛生士さんが多く在籍し1対1で指導してもらえるのでスキルアップが早く、高い技術レベルの習得が可能になります。自己流の技術で患者さんを管理していくのではなく客観的に評価してくれる先輩がたくさんいるので困った時などはすぐに教えてもらえるすごく恵まれた環境だと思います。

引き続き教育プログラムが続きますので次回は教育を受ける衛生士さんの感想も聞きながら今後の参考にしていきたいと考えています。